L’Antiquité

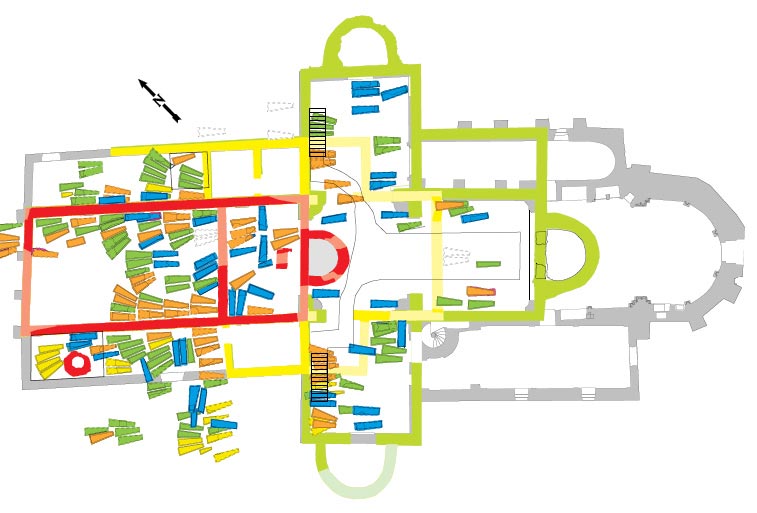

Aux premiers siècles de notre ère, la ville gallo-romaine de Juliomagus, « le marché de Jules », s'étend sur la rive gauche de la Maine. À l'emplacement de la future église Saint-Martin, une voie nord-sud sépare deux ensembles bâtis. Autour de cet axe de circulation, les archéologues ont mis au jour les vestiges d'habitats en terre et en bois et une galerie s'appuyant sur d'imposantes constructions maçonnées et des murs antiques arasés. Autant de témoignages d'une dense occupation de l’espace.

Lors des troubles de la fin du IIIe siècle, l'habitat urbain se rétracte à l'abri d'une enceinte, sur une superficie réduite à neuf ou dix hectares. Cet espace habité fait place alors à une zone d’inhumation.

Les premières églises

Du Ve au VIIe siècle

Dès le Ve siècle, une première basilique est bâtie. C'est un édifice de plan simple, rectangulaire, mais terminé par une abside. Rapidement dotée d'espaces annexes, elle est allongée au siècle suivant, s'achevant par un chevet plat. Un troisième édifice construit vers la fin du VIIe siècle témoigne encore d'un agrandissement progressif vers l'est. Cette église répond à un projet plus ambitieux que les précédents, en se dotant d'un vaste transept débordant dont chaque bras se prolonge par une abside. L'adoption de ce plan en forme de croix confère une toute autre ampleur à l'édifice, peut-être construit par saint Loup, évêque d'Angers au VIIe siècle.

Aujourd'hui, les fondations de ces premiers édifices sont visibles dans la crypte archéologique.

L’église carolingienne et l’intervention de Foulques Nerra

Du IXe au XIe siècles

Au IXe siècle, un nouvel édifice s'élève. La nef, reconstruite, prend une configuration proche de l'actuelle. Les murs du transept et du chœur sont élevés sur le tracé exact de l'édifice précédent. Cette église de belle taille présente, à la croisée du transept, de grands arcs alternant briques et tuffeaux, particuliers au style carolingien.

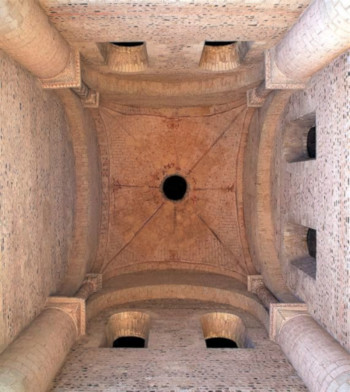

Foulques Nerra, comte d’Anjou de 987 à 1040, et sa femme Hildegarde, voyant l'église « tellement détruite que c'est à peine si deux prêtres pouvaient y servir Dieu », décident de lancer de nouveaux travaux au début du XIe siècle. La coupole de la croisée du transept, les colonnes qui la supportent et leurs chapiteaux à décor d'entrelacs et de végétaux sont alors mis en place. Les peintures simulant une voûte gothique à nervures sur la coupole ne sont réalisées que dans la seconde moitié du XIIIe siècle.

Le couple comtal installe également à Saint-Martin treize chanoines « pour servir Dieu en cet endroit », l’église devenant ainsi une collégiale.

La transformation gothique

Dans la seconde moitié du XIIe siècle, le chœur est allongé dans le style gothique. Une première campagne de travaux vise à transformer le chœur carolingien en réutilisant les murs du IXe siècle, sur lesquels on pose une nouvelle voûte sur croisée d’ogives.

La seconde travée et l'abside sont édifiées un peu plus tard. Le travail des bâtisseurs est alors plus assuré. Le chœur de la collégiale devient ainsi un superbe exemple du style gothique angevin dit « Plantagenêt », notamment caractérisé par l'aspect très bombé des voûtes d'ogives. On observe aussi à la base des nervures la présence de statues, ou plutôt de leurs copies, les originaux étant présentés depuis 1926 au musée de l'université américaine de Yale. Les nombreux chapiteaux offrent surtout un décor végétal, quelques animaux et des monstres.

La chapelle des Anges achève la reconstruction gothique. Elle conserve une série de consoles sculptées, où se côtoient les modèles originaux et les imitations du XXe siècle. Y subsistent également les témoins d'un riche décor mural, témoignant de plusieurs campagnes.

René et les transformations

XVe siècle

Saint-Martin a bénéficié des largesses du « bon roi René », duc d'Anjou de 1434 à 1480. À la fin du Moyen Âge, les murs des bras du transept sont surélevés et une nouvelle charpente est mise en place. La voûte lambrissée peinte subsiste encore de nos jours et conserve les armes des territoires revendiqués par René : l’Anjou, l’Aragon, le duché de Bar et bien d’autres.

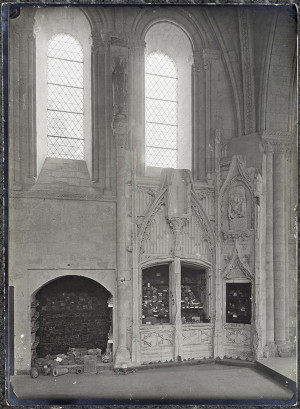

À la même époque, un sacraire de style gothique flamboyant, qui abritait les vases sacrés et les reliquaires, est élevé dans le chœur. Il est attribué aux libéralités d'Hermann de Vienne, ancien médecin de René d’Anjou, mais également doyen du chapitre canonial de Saint-Martin, inhumé en 1491 dans la chapelle des Anges.

La Révolution et ses bouleversements

En 1790, le chapitre de chanoine de la collégiale est supprimé. Après quelques mois d’abandon, le bâtiment perd sa fonction religieuse et connaît différentes réutilisations : magasin de bois de chauffage puis entrepôt de l'administration des tabacs notamment.

Cela n’empêche pas l'édifice de se détériorer très vite. La toiture de la nef s'effondre en 1828, suivie par l'étage supérieur du clocher, détruit l'année suivante. Les restes du cloître disparaissent en 1847-1848 et la construction d’un immeuble en avant du bâtiment engendre la démolition du porche édifié au XVIIIe siècle et de la façade occidentale de la nef.

Les érudits

XIXe et XXe siècles

C’est dans un état dégradé que Prosper Mérimée, alors archéologue et Inspecteur général des Monuments historiques, découvre la collégiale en 1835. Il en saisit le grand intérêt architectural et tente vainement de convaincre la municipalité et l'évêque de rendre l'église à sa destination. Dans une lettre à Ludovic Vitet, il émet un vœu finalement exaucé près de 140 ans plus tard : « On voit avec peine un monument aussi remarquable abandonné de la sorte, et presque inaccessible aux curieux. Ne pourrait-on pas obtenir du département qu’il fût racheté, et que l’on conservât avec soin ces débris d’une époque dont il ne nous reste que si peu de souvenirs authentiques ? ».

En 1902-1903, la partie orientale de l'église est achetée par le chanoine Pinier, supérieur de l'externat Saint-Maurille, aujourd’hui lycée Saint-Benoît. Elle devient après la Seconde Guerre Mondiale la chapelle de cette institution, voisine de la collégiale. La nef reste aménagée en cour et bordée par des immeubles.

Pendant dix ans, le chanoine Pinier nettoie, déblaie, restaure puis engage des fouilles archéologiques. Alors que la collégiale est classée au titre des Monuments Historiques en 1928, l’archéologue américain G. H. Forsyth y vient travailler plusieurs étés entre 1929 et 1936 afin de compléter les premières connaissances acquises.

Renaissance et réouverture

En 1986, le Département de Maine-et-Loire acquiert Saint-Martin et engage une politique ambitieuse d'étude, de restauration et de mise en valeur de l'édifice qui s'achève en 2006. Les vingt années de fouilles archéologiques et de travaux ont permis de mieux connaître l’histoire de ce monument emblématique du patrimoine de l’Anjou et de restituer les volumes de l'édifice médiéval. Depuis juin 2006, le public peut découvrir la collégiale Saint-Martin et profiter de sa programmation culturelle.

Les derniers travaux d’aménagement datent de 2019 et correspondent à la construction du nouvel accueil du site sur le parvis de la collégiale. Cette extension résolument moderne améliore les conditions d’accueil du public et libère les espaces intérieurs du monument qui a retrouvé désormais l’intégralité de ses volumes.